平教会华西实验区对于土地问题的探索

(1946-1949)

张艺英

摘要:以往在“革命与改良”的二元视野下,学界批评中华平民教育促进会(简称平教会)是未触动土地问题的改良主义。事实上,平教会在1946-1949年的华西实验区阶段,囿于多种因素,提出了系统的解决土地问题的方案,即成立农业生产合作社,并以此为载体,通过统租分佃并最终创置合作社社田的方法来解决土地所有权、稳定土地使用权。受经费短缺、国民政府不支持等因素的影响,这一方案只在卢作孚所领导的北碚乡村建设实验区的一个保开展实验。鉴于直接解决土地问题不可行,平教会转而协助国民政府实行的“农地减租”,希望能在此过程中增强自身力量,迂回地解决乡村土地问题。尽管平教会在华西实验区没能最终解决农民的土地问题,但他们对这一问题的探索经验有助于农复会在台湾地区成功推动土地改革。

关键词:晏阳初;中华平民教育促进会(平教会);乡村建设;华西实验区;土地问题;创置社田;农地减租

DOI: 10.13734/j.cnki.1000-5315.2025.0711

收稿日期:2024-03-27

基金项目:本文系国家社会科学基金后期资助暨优秀博士论文项目“中华平民教育促进会的乡村建设实验及转型研究(1923-1949)”(22FZSB067)的阶段性成果。

作者简介:

张艺英,女,河南安阳人,历史学博士,西南大学乡村振兴战略研究院讲师,研究方向为中国近现代经济史和民国乡村建设史,E-mail: zhangyiying0302@163.com。

本文作者

中华平民教育促进会徽章

晏阳初及其领导的中华平民教育促进会(以下简称平教会)是我国民国时期乡村建设运动中的一支重要力量。目前,学界对平教会领导的“定县实验”研究最为充分,比如郑大华在《民国乡村建设运动》一书中通过对平教会的定县实验平民教育、四大教育等的详细描述,认为“乡村建设运动复兴农村经济的目的所以未能实现,其根本原因在于它的改良性质”(注:郑大华《民国乡村建设运动》,社会科学文献出版社2000年版,第524页。)。这一观点在很长一段时期内具有一定代表性。随着我国现代化进程的加快,平教会培养现代农民、改良农业技术等乡村建设的内容被学界贴上现代化的标签而予以肯定(注:张霞《民国时期“三农”思想研究》,武汉大学出版社2012年版,第254-255页;王欣瑞《现代化视野下的民国乡村建设思想研究》,西北大学2007年博士学位论文,第198-203页;韩文军《治理现代化视阈下晏阳初乡村建设思想的适用性探究》,《农业考古》2015年第6期,第137-141页。)。然而,除了定县实验,平教会还领导过衡山实验、新都实验以及华西实验。其中的“华西实验区”,既是晏阳初领导的与国民政府在大陆合作设立的最后一个乡村建设实验区,也是平教会甚至包括其他乡村建设团体经历前期的各种挫折和困境并总结经验教训基础上的一次最为成熟的实验。其范围包括四川省第三行政督察区的“十县一局”,时间自1946年开始,直到1950年12月被中共重庆军管会全面接管为止。在2012年重庆市璧山区档案馆发现400多卷关于平教会主导的华西实验区档案(1946-1950年)之前,学界对华西实验区仅作简要的综述性介绍(注:谭重威《中华平民教育促进会华西实验区的乡村建设实验》,《四川师范大学学报(社会科学版)》1994年第1期,第78-89页;唐载阳《平教会华西实验区的历史回顾》,四川省政协、巴中县政协文史资料委员会合编《平民教育家晏阳初》,四川大学出版社1990年版,第99-106页;詹一之《前言:为什么要研究这项课题》,詹一之等编著《科教兴农的先行者——晏阳初华西实验区》,内部资料,四川省晏阳初研究会2001年印行,第17-18页。),之后在整理这批档案的过程中逐渐拓展了平教会乡村建设实验的研究范围。比如,基于这批档案,陈廷湘、吕毅、李瑞等人分别对华西实验区的农业生产合作社、乡村工业建设实验、导生传习实验进行了研究(注:陈廷湘《序》,陈廷湘等主编、刘云昊等著《中华平民教育促进会华西实验区乡村建设实验研究:华西实验区乡村工业建设实验研究》,四川大学出版社2015年版,第1-7页。);谢健不仅梳理了华西实验区的组织体系、管理规则、人事制度等组织内容,而且对华西实验区乡村建设中的教育、经济、卫生、调查、自卫等方面进行了考察(注:谢健《抗战后乡村建设的复兴:中华平民教育促进会华西实验区研究》,西南大学2015年硕士学位论文,《摘要》第Ⅱ页。),同时还对华西实验区的乡镇长群体(注:谢健《乡村治理视野下的乡镇长群体——以全面抗战时期四川璧山县为中心的考察》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2022年第6期,第196-204页。)和农地减租问题作了专题研究,认为国家与社团在“农地减租”问题上的合作取得了一定成果(注:谢健《国家政策与社团实践——平教会华西实验区农地减租问题考察》,《史学月刊》2016年第5期,第88-95页。);李军亦对平教会关于土地问题的探索作了初步研究,认为平教会对土地问题作了三个阶段的探索,并最终提出了统租分佃和创置社田的方案(注:李军《从“创置社田”到“农地减租”——中华平民教育促进会对土地问题的探索》,《开放时代》2018年第3期,第37-44页。)。笔者经过对史料的仔细爬梳和研读后发现,既有研究对平教会华西实验区关于土地问题探索的概括并不准确,华西实验区之所以关注土地问题,并非完全出于自身经验的积累,而是源自更为复杂的社会因素;其参与国民政府的农地减租工作,也很难说取得了实际的效果。因此,本文拟基于档案史料,进一步分析华西实验区关注土地问题的原因、提出解决土地问题的具体方案以及这一方案在推进过程中所遭遇的阻碍及其与协助国民政府开展“农地减租”工作间的张力,由此揭示即便实践者的乡村建设方案具有一定合理性,但仍需要配合什么样的社会条件才能顺利有效地推进乡村建设工作。

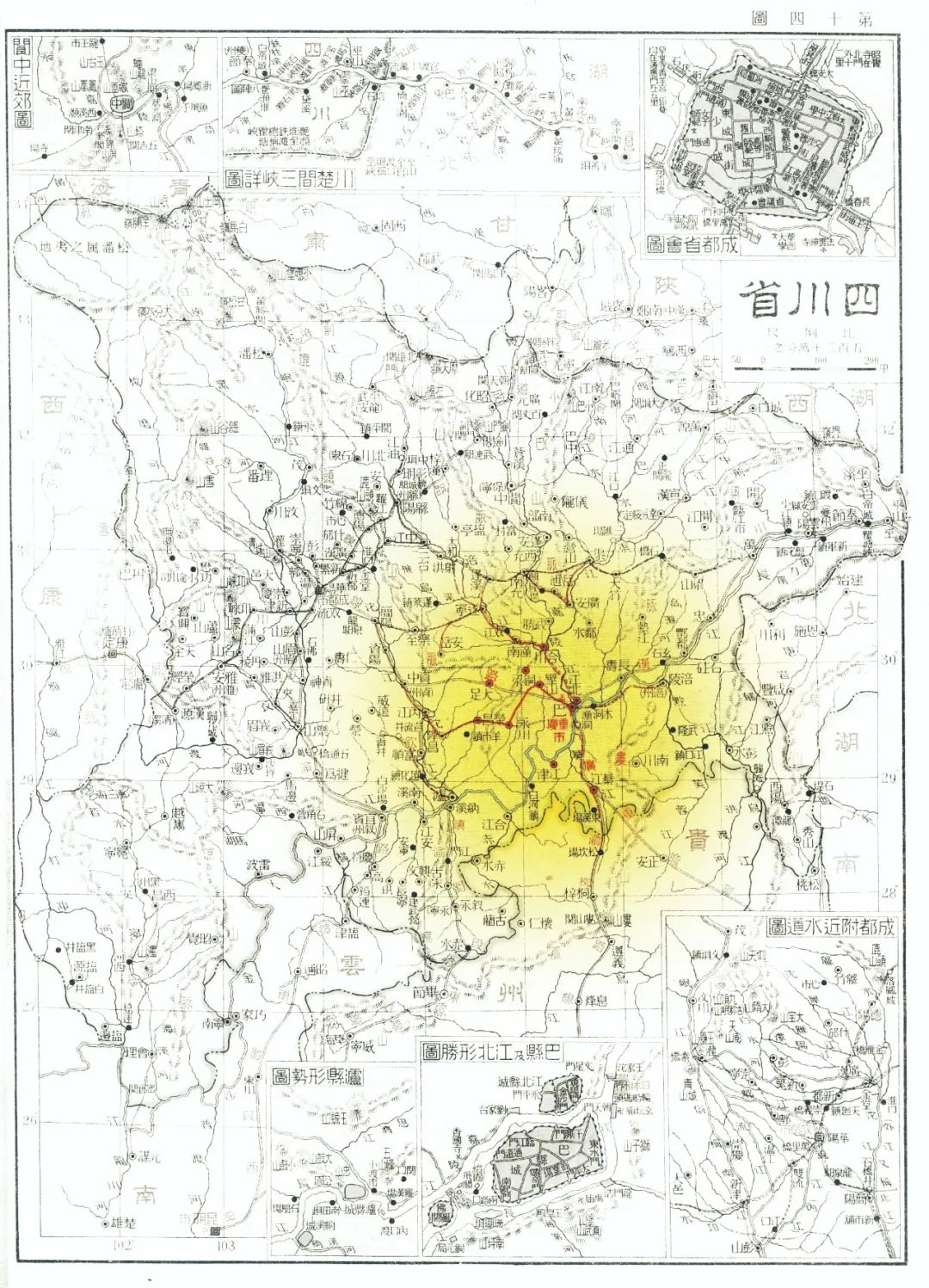

华西实验区位置

一 平教会华西实验区为何要关注土地问题

上文提到,李军认为,平教会之所以在华西实验区关注土地问题,是自定县实验以来逐步认识到经济建设和土地改革的必要性,但因缺少政治权力支持,平教会的生计教育着力更多的是改良农业和建立合作社,并没有触及土地关系的调整。然而,这一观点显然难以解释平教会在定县时期和新都时期都具有完整的县级治权却并没有开展土地改革的问题,而且在华西实验区初期也仅以开展传习教育和创办机织生产合作社作为经济建设的两大中心工作。华西实验区的负责人在1948年8月的座谈会上讨论农业生产合作社的主要业务时,虽然仍将其定位为筹建简易农仓,即储押黄谷(注:《华西实验区工作同仁座谈会记录》(1948年8月23日),璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-60,第75页。),但农产社的主要任务却很快就变更为稳定土地使用权、创置合作社社田、增加农业生产等(注:《四川省第三行政区、平教会华西实验区农村建设计划》(1948年),璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-22,第9-11页。)。

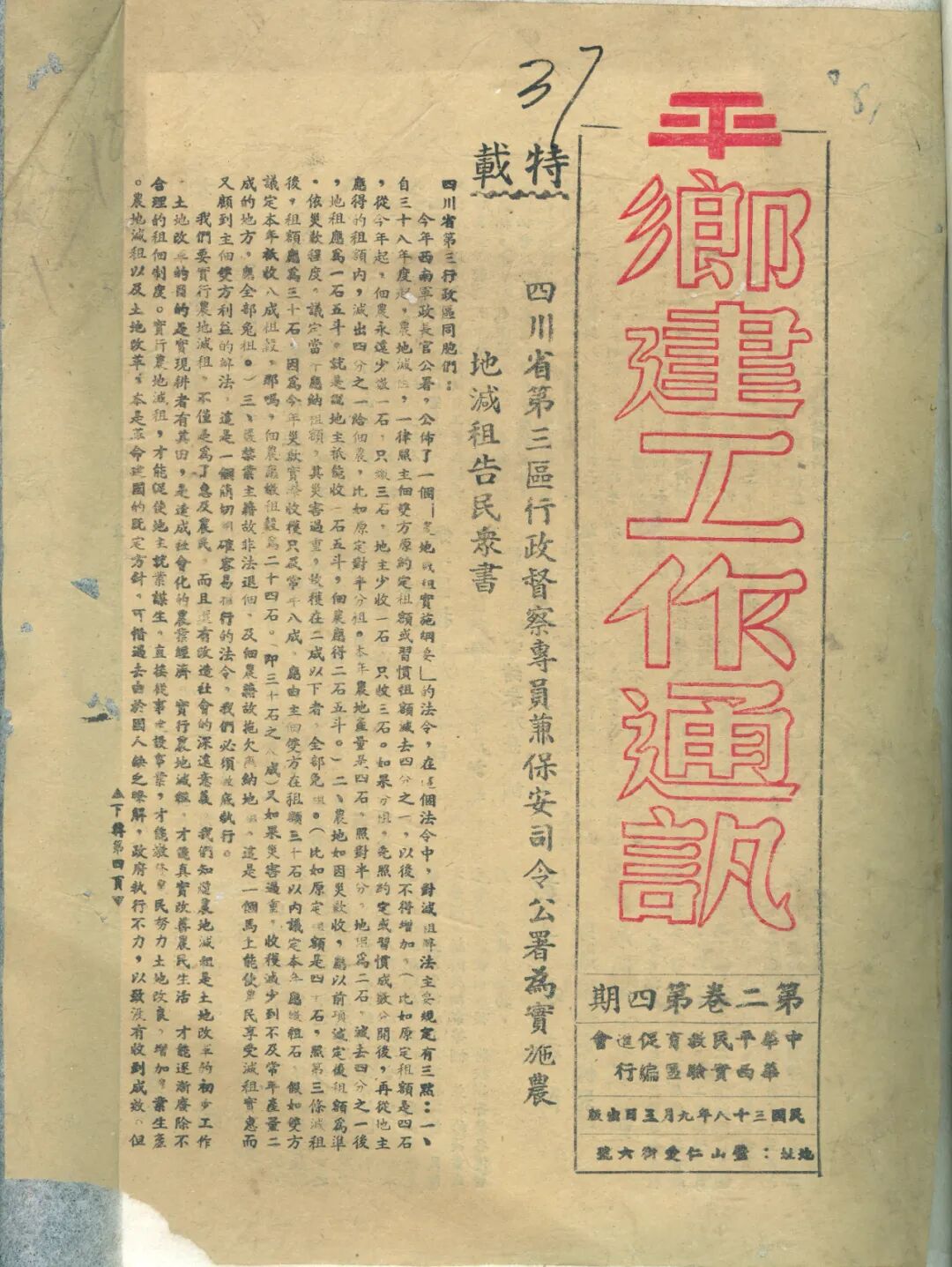

四川省第三行政督察区专员兼保安司令公署为实施农地减租告民众书(1949年)

那么,平教会华西实验区为何在1948年10月就迅速转向到关注农民土地问题的解决上来呢?1946年,国民党发动全面内战,在国民党占据完全优势的情况下,经过一年多的战争,中国共产党就从战略防御进入到战略反攻阶段,而这一形势逆转的关键因素之一,便是解放区开展的轰轰烈烈的土地改革运动。自1946年5月4日,中共中央发布《关于土地问题的指示》(五四指示),到1947年下半年,解放区2/3的地方已经基本实现“耕者有其田”。1947年7月到9月,中国共产党在西柏坡召开全国土地会议,制订和通过了《中国土地法大纲》,明确规定“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度”(注:《中国共产党中央委员会关于公布中国土地法大纲的决议》附录《中国土地法大纲》,中央档案馆编《中共中央文件选集》第16册(1946-1947),中共中央党校出版社1992年版,第547页。)。正是土地改革的实施以及与之相配合的其他措施,解放区的大批青壮年农民踊跃参加人民军队,中国共产党获得了源源不断的粮食、兵源和政治支持。而此时国民党内部正遭遇着严重的政治经济危机,美国政府也对国民党产生了信任危机,来自美国的经济援助也面临着中断。

尽管中国共产党实施土地改革的成功有很多因素,但显然当时这一路线持续地给国民党及其政府带来了竞争性的压力,在中国实行土地改革,逐渐成为国际国内人士的共识。正如《土地改革》杂志社社论所指出的,“这一主张(实行土地改革)的理由,说来很长,但是也可简单的指出,因为这已是国际和国内人士多数所洞察的。……这一点早已成为人所周知的事实”(注:介《运用美援实现土地改革》,《土地改革》1948年第1卷第4期,第2页。)。华西实验区的领导人也受到该思潮的影响。如实验区主任孙则让就指出,“现在就大势来看,土地改革势在必行,一般人都注意到这个问题,我们应趁此提倡合作社,籍(借)以促成土地问题的解决”(注:《华西实验区工作述要——孙主任廉泉三十八年二月十一日在工作介绍座谈会上的讲话》,璧山县档案局编印《华西实验区档案史料丛刊》第1辑,2012年,第8页。)。不仅是孙则让,在平教会内部开展以“土地问题”为核心的经济建设的呼声颇高。在其内部刊物上,有一篇没有署名的文章如此写道:

二三十年来,平教与乡村工作的经验积累,已经有足够的材料,让我们对这个旧问题获得新认识。……我们知道,中国的问题在乡村。这个问题是个社会问题,社会问题的解决,有待社会的变革,变革的主题是经济问题,是作为乡村经济问题核心的土地问题,是通过平等互助的合作经济途径,达成现代化经济的问题,这是解决问题的根据。平教与乡建工作,不触及不解决这个问题的,都要遭到历史的否定。(注:纪《旧问题新认识》,《乡建工作通讯》1949年第1卷第1期,第1页,璧山县档案馆藏华西实验区档案,档案号9-1-87,第54页。)

华西实验区提出的用成立农业生产合作社的方式解决土地问题的想法,不仅跟外部的战争局势有关,还跟华西实验区获得美国的大额资金援助有关。1945年底,美国特使马歇尔将军来华,自谓调处国共纠纷。1947年1月7日,马氏返美,在出发前宣布调处失败。而此时中国共产党在东北已经稳占优势。马歇尔未返美前,美国国务院已经对国民党表现出失望。早在1946年11月13日,美国国务院就宣称,反对在中国大局改善之前,贷给中国5亿美元;而国内一些人士却致电晏阳初,“企盼晏运用在美国的声望,能获得美国援助,解决困难”(注:吴相湘《晏阳初传——为全球乡村改造奋斗六十年》,岳麓书社2000年版,第396-397页。)。司徒雷登也认为,晏阳初的工作能解决国民党所解决不了的困境,即在农村地区建立更好的地方政权:

在中国,几乎每个人都认为,共产党人的问题,决不是凭借武力所能解决的。只有为农村的广大民众建立起一个好于共产党人的地方政府,共产党人的问题才能随之自然地得到解决。孙逸仙在其三民主义的“民生”主义原则(亦即林肯式的为民办事的政府原则)中已对这种地方政府的性质作了详尽的阐述,而国民党政权的一个最大弱点,就是它没有对此给予应有的注意。这使我想起了晏阳初博士和他所倡导的“平民教育促进会”。(注:司徒雷登《在华五十年——司徒雷登回忆录》,程宗家译,北京出版社1982年版,第183-184页。)

晏阳初

在国民政府、美国相关人员以及自身抱负的多重力量推动下,1947年4月,晏阳初从上海起航再次赴美。经过多方的努力与奔走,1948年3月31日深夜12点,美国国会通过“援华法案”,同意援助中国2.75亿美元,其中的1/10被指定用于乡村复兴,该专款即被称为美国第八十届国会第四七二号法案之第四〇七款援华法案,也被称为“晏阳初条款”(注:晏阳初《中国农村复兴联合委员会在抗战胜利后的建立》,宋恩荣总主编、孙邦华执行主编《晏阳初全集》第3卷,天津教育出版社2013年版,第135页;《中国农村复兴联合委员会工作报告》(1948年10月1日-1950年2月15日),黄俊杰编《中国农村复兴联合委员会史料汇编》,台湾三民书局1991年版,第22页。)。“晏阳初条款”直接导致1948年8月中美农村复兴联合委员会(以下简称农复会)的成立,平教会很快向农复会提交了关于华西实验区的农村建设计划。

图为农复会在北碚开会时合影,前排右一为晏阳初(时任农复会委员),居中为蒋梦麟(时任农复会主任委员)

正是在这一计划中,平教会第一次正式提出了解决土地问题的办法。在该计划中,平教会提出了中国农村经济凋敝的三个主要原因:农业的细碎性、土地的使用权及所有权没有得到合理解决、农村家庭手工业日益凋敝。基于这些问题,计划的第一部分即是经济建设,经济建设的开端就是全面成立农业生产合作社、稳定土地使用权、创置合作社社田。在《四川省第三行政区、平教会华西实验区农村建设计划预算书》中,关于经济建设一项1744.4万美元,占总申请美援金额的78.04%;而有关创置合作社社田一项1170万美元,占经济建设总申请金额的68.64%(注:《四川省第三行政区、平教会华西实验区农村建设计划》(1948年),璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-22,第27-30页。)。之所以有如此大的资金需求,原因在于在购买土地之初农产社的经济力量非常薄弱,必须依靠外部资金的支持才能购买土地。

华西实验区宣传土地改革场景

从这一计划中,我们可以看到,创置合作社社田,成为华西实验区解决完成乡村建设中的土地问题的关键环节。平教会憧憬在大多数土地收归社有后,实验区能以收租的方式积累巨大的社会财富,作为发展社区教育、卫生、养老、育幼等公共福利的保险资金,即以“公经济”或者“集体经济”的扩大来完成广泛的社会保险制度的构建(注:《四川省第三行政区、平教会华西实验区农村建设计划》(1948年),璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-22,第10页。)。平教会多年来依靠外部援助,乡村建设的开展范围多依靠外援的多寡来决定,通过创置社田的方式,实质是将地主的地租所得转移到合作社手中,从而找到稳定的建设乡村的经费。

仔细考察晏阳初当时的思想,可以发现关于土地问题的探索方案可能不是直接来源于他。农复会成立时,晏阳初于1948年8月在上海《大公报》发表了《开发民力 建设乡村》的文章,内容跟定县实验时期的认识变化不大,没有提及经济建设为主及土地问题的内容。这引发了费孝通对他不开展土地改革的农村复兴方案的批评:“归根我不能不觉得他对中国农村问题的诊断缺乏真正的信念。他还是三十年前的晏先生,一个把中国问题看成是单纯教育问题的晏先生。”(注:费孝通《评晏阳初“开发民力建设乡村”》,《观察》1948年第5卷第1期,第6页。)

根据华西实验区教育组组长王启澍在私立中国乡村建设学院教育系的讲演报告可知,华西实验区经济建设中有关建立农业生产合作社(也叫合作农场)的想法直接来自实验区主任孙则让:

这个计划是孙则让先生策划的。他对当前的农村经济建设的看法,是:今日中国的土地问题,必须在温和政策之下,图求改革。他的主张有三:甲、改善土地的租佃关系,保障主佃的合法权益。乙、遏止土地兼并,渐渐达成土地的重新分配。丙、组织生产,集体建设,逐渐达到现代化的农业生产方式。(注:王启澍讲、黄思明记《平教会华西实验区的教育工作——三十七年十二月十三日对教育系同学讲演摘要》,《乡建院刊》1949年第2卷第3期,第4页。)

此后,关于这一经济建设及解决土地问题的思想与实践,孙则让进行过多次阐述。比如孙则让在1949年总结华西实验区的工作重心时进一步提到:“经过我们的研究的结果,认为乡村建设应以经济为重心,经济问题的解决靠有组织的生产,就是生产组织化。……农村经济建设的完成,乡村建设才算获得结果。……但是用什么方法达到这个目的?我们用的是一套合作组织。在农业方面组织农业生产合作社;工业方面组织各种专营业务市场合作社,也就是用合作社的组织来建立经济建设的体系。”(注:《华西实验区工作述要——孙主任廉泉三十八年二月十一日在工作介绍座谈会上的讲话》,璧山县档案局编印《晏阳初与华西实验区档案史料丛刊》第1辑,第6页。)

孙则让作为梁漱溟、梁仲华等乡村建设大家主导的邹平实验的重要参与人,又负责过山东的菏泽实验,具有丰富的社会建设与乡村治理经验,他关于土地问题的看法也许来源于长期的乡建工作,但这还需继续考证。可以明确的是,尽管作为平教会负责人的晏阳初对于土地改革没有兴趣,但基于现实以及华西实验区实际主导者孙则让等人思想的影响,他也接受了这一计划。由此可见,平教会之所以在华西实验区如此关注土地问题,主要还在于中国共产党通过土地改革,成功动员大量农民参与战争,逼得国民党节节败退的持续性压力所致。在不愿意没收地主土地的思想前提下,实验区在得知获得《援华法案》中的美援支持后,孙则让等负责人就顺势提出了创置社田等土地改革方案。

二 创置社田:土地改革计划与阻碍

华西实验区当时在“创置社田”与“扶植自耕农”两种办法之间选择。创置社田,即在社学区内的土地买卖,合作社有优先购买权,田归社有,仍让原佃户耕种,所纳租金,作为社里公有财富;而扶植自耕农,则为合作社帮助社员获得土地。

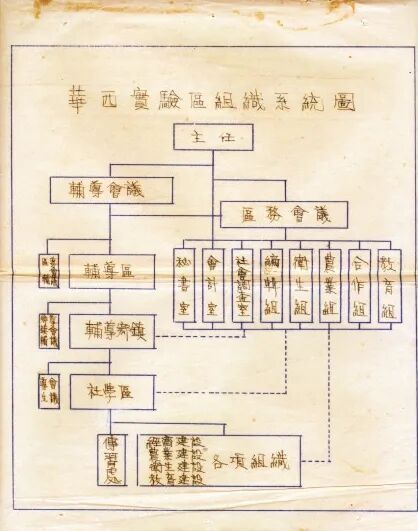

华西试验区组织系统图

1946年国民政府新修订的土地法,即有扶植自耕农的规定;1947年元旦公布的民国宪法,在基本国策一章也列有“国家对于土地之分配与整理,应以扶植自耕农及自行使用土地人为原则,并规定其适当经营之面积”。由此可知,国民政府在解决土地问题上采取的是扶植自耕农以及减租扶植佃农的方针。孙则让比较了这两种办法的优劣,认为这两种做法虽然都是防止土地兼并,但其意义差别很大。因为农民对取得土地的欲望很高,所以扶植自耕农的做法,容易引起农民的兴趣,因此更易推行。但是,它的优点,也是它的缺点。农民因为爱惜土地,很可能变得自私、保守、固执,许多建设工作如筑路、开渠、筑堰以及农业技术改良与运用反而受阻,成为新农业经济的阻碍。

如果采用“创置社田”的方法,其缺点就是农民对社田总不如对自己私有的土地来得亲切,但其优点较多,“假如教育工作作得好,大家都认为自己是合作社的主人,社员与合作社痛痒相关,合作社就是社员的生命,如此合作社不但可以办好,社员的社会责任感也可养成。并可用社里的公共财富办理地方公共事业、福利事业。如此创立社田后,因土地改良而能增加社员的收入,用社田收入的公共财富举办地方福利事业,自然减少了社员的支出。增加收入、减少支出都是对社会有利的事。同时社员也逐渐进入社会化的生活”(注:《华西实验区工作述要——孙主任廉泉三十八年二月十一日在工作介绍座谈会上的讲话》,璧山县档案局编印《晏阳初与华西实验区档案史料丛刊》第1辑,第8页。)。经过这样的对比后,华西实验区选择了“创置社田”来解决土地问题的办法。

对于一个后发现代化国家来说,如果不选择通过革命直接征收地主富农土地的办法来均衡田地,以“创置社田”这样的选择来均衡土地,显然比扶植自耕农更符合现实。与此同时,华西实验区也已经特别认识到农民组织起来对于农业现代化的重要性。他们认为,“农业生产没有组织,生产农民(佃农、半自耕农和自耕农)的权益就缺乏有力保障;农业经营的细碎性的缺点就无法补救;近代化的生产技术就难被接受;农田水利工程就难以兴建”,所以,他们计划在实验区的十县一局范围内,以水田2000至3000亩面积为范围,组织一个农业生产合作社(以下简称农产社,也称社学区,即合作社业务和国民学校教学区的合称),每社包含生产农民约200户,人口约1500人,全区大概可以划分为4000社,预计一年内完成。实验区将农民区分为生产农民和非生产农民,明确规定地主不能成为合作社的社员。到1949年11月,实验区共成立农产社699社,社员共65137人。(注:《中华平民教育促进会工作简述》(1950年初),西南大学中国乡村建设学院、重庆市璧山区档案馆编印《华西实验区农地减租档案史料汇编》,2017年,第6页。)

在组建农产社的同时,实验区也制订了统租分佃的具体办法。统租分佃是创置社田的预备工作,主要是为了保障佃农的权益以及监督地主的减租等。针对这两个目的,华西实验区制定了具体的“统租分佃”办法。该办法规定:凡是在农产社业务区域内的农地,当业主出租时,均得以合作社名义向业主承租,佃农应向合作社接洽减租换约;当遇荒年歉收等情况时,应当由农产社和业主沟通;农产社可以统一负责兴修水利、土地改良等工作,但费用需业主分摊偿付;除此之外,农产社租得的土地在向外分佃时,以农产社有自耕能力的社员为限,不得转租非社员(注:《农业合作社办理农地统租分佃办法》,璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号13-1-41,第1页。)。

尽管该方案改变了以往地主和佃农的契约关系,而以农产社为佃农和地主间构建起新的契约关系,但华西实验区的根本目的是通过农产社这一组织解决农民的土地所有权问题。因此,逐渐将农产社业务区域内的土地转移为社有,才是实验区解决土地问题的根本方法。华西实验区计划用15年的时间逐步将土地全部转移到农产社。根据实验区对最近3年该区域土地交易量的调查,认为4000个农产社平均每社每年可以创置社田45亩,此项购置社田的资金依靠外援即美援(合作社力量充实之后,可以将佃农交给地主的押金收回作购买土地的资金使用),以土地价格的5成至7成作为贷款标准,实验区计划申请美援款内划拨292.5万美元作为实验区土地贷款基金,这一贷款可由农民每年所交租谷的50%分年偿还。如此计算,实验区认为,有美援基金,加上收回押金,在10年之间,每个农产社就可以增置社田400-500亩,如果再有政治上的适当诱导,则在15年内全部土地问题可以得到合理解决。(注:《四川省第三行政区、平教会华西实验区农村建设计划》(1948年),璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-22,第11页。)

根据该计划,实验区制订了创置社田的具体实施办法,大概步骤为:实施地籍测量;评定地价;购地及租佃;耕地调整;核实土地所有权属;租佃与纳租;控制土地转移以扩展社田;由社田扩展社田(注:《平教会华西实验区辅导示范农业生产合作社工作计划草纲》,璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-195,第127-130页。)。以该方案为依据,华西实验区拟以北碚管理局朝阳镇属之十九保及金刚乡属之第六保作为创办社田的示范区。合作组经过讨论,最终决定先以朝阳镇属的十九保作为创办社田示范区。根据拟收购社田数量和地价核算,共需食米4689市石,若以美金计(每美金折合米7斗5升),则共需美金6252元,若按现行市价折合银元计(每市石2元),则需银元9378元;而实验区本期创置社田贷款预算为银元6000元,最终准将预算银元数全部贷予(注:《签呈》(1949年6月7日),璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-195,第135页。)。由于该项计划的执行时间是1949年6月,而重庆在半年后即得解放,在档案中未见到有关十九保创置社田的更多档案资料。

华西实验区之所以最终只选定了北碚管理局的一个保作为土地改革的试验,主要是因为其提出的土地改革方案的落实困难重重。既有的为数不多的关于华西实验区的研究成果中,将其土地改革失败的原因归结为以下两种:一是认为创置社田制度不符合农民期望自身利益最大化的人性,是个人利益和社会利益不一致而导致的失败(注:陈廷湘等主编、王莉敏等著《中华平民教育促进会华西实验区乡村建设实验研究:华西实验区农业生产合作社实验研究》,四川大学出版社2015年版,第50页。);二是认为华西实验区实施这项措施的时间过短,其效果尚不明显,也未全面推广和实践,并且随着国民党军队在内战中的败退,实验区逐渐转向配合政府主导的“农地减租”政策的实施(注:谢健《抗战后乡村建设的复兴:中华平民教育促进会华西实验区研究》,第114页。)。这两种评价虽有一定的合理性,但经笔者进一步考察发现,这两种说法未能揭示该计划没有大规模实施的根本原因。

华西实验区能否实行这一计划,自然在很大程度上取决于农复会是否能够提供足够的美援经费支持。曾任北大校长的蒋梦麟,在1948年接任农复会主任委员一职时,即清楚地向蒋介石表达过要国民政府支持土地改革的意向。蒋梦麟自己也提到,蒋介石曾表达过支持土地改革的计划,但是阻力主要来源于各省政府。当各省代表请求农复会给予资金援助时,蒋梦麟提出了先进行土地改革的建议,而各省的答复则是“生产第一,土地改革其次”,因此,当他到四川考察时私语农复会美方代表穆懿尔博士:“如吾等先要求土地改革,将遭遇强烈反对。故决定先行讨论生产问题,土地改革稍缓,待成熟再提。”(注:《中国农村复兴联合委员会工作报告》(1948年10月1日-1950年2月15日),黄俊杰编《中国农村复兴联合委员会史料汇编》,第50页。)农复会的美方代表,虽然对土地改革很感兴趣,但也没有文献显示美国代表对这一土改主张的重视;而且美国对于土地改革的态度原本就充满矛盾,因为实质性的土地改革牵涉到强制性转移土地的产权,这和美国维护私有产权的基本原则相冲突。在农复会内部,除了蒋梦麟、沈宗瀚以及两位美方代表外,还有一位委员就是晏阳初。根据各方资料显示,当时的晏阳初,对土地改革也持不赞同的意见。虽然蒋梦麟认为是各省政府反对土地改革,但由此可知的是,当时的国民政府并没有下定决心在大陆进行土地改革,这也导致农复会的主要援助方向没有朝向土地改革。

正是因为以上因素,农复会最终没有批准华西实验区关于统租分佃、创置社田等土地改革计划。创置社田,需要合作社从地主手里购买土地,因此必须要有足够的资金支持作为后盾。1948年12月8日,晏阳初写信给孙则让说,“农复会委员卅号回京抵飞机场……对本会实验区计划曾开会商讨,对于创置社田一项,四位委员认为平教会应先自己试验,有成绩后再为考虑补助。……委员会对寄来各项计划,大部分均欣赏,惟感过于简略”(注:《给孙廉泉的信》(1948年12月8日),璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-105,第49-50页。)。农复会没有同意华西实验区的创置社田计划,更倾向于国民政府一直支持的扶植自耕农计划。因此,晏阳初建议孙则让,在修改这一计划时,将创置社田改为扶植自耕农。1948年12月23日,晏阳初在乡村建设学院对全体学生的讲话中对农产社的任务作了如下三点修正:一、巩固土地所有权,限制地主撤佃换佃;二、保纳地租,合作社一方面要保佃,一方面也要保租,使地主利益不受损失;三、扶植自耕农,不使土地再向地主集中(注:晏阳初讲、黄思明记《乡村建设工作的展望——一九四八年十二月二十三日对全体学生讲》,璧山县档案局编印《晏阳初与华西实验区档案史料丛刊》第8辑,2013年,第109-110页。)。

既然国民政府和农复会都倾向于扶植自耕农,1949年4月,为尽快实现其计划,平教会试图就“扶植自耕农”和“农地改良”等建设计划向中国农民银行重庆分行申请贷款,尽管中国农民银行总行批准了机织、造纸、美烟生产、养猪副业等贷款,但并没有批准“扶植自耕农”和“农地改良”的贷款计划(注:《中国农民银行重庆分行给平教会华西实验区办事处的快邮代电》,璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-97,第93-94页。),这应该跟该项计划涉及的贷款金额过大有关。国民政府的银行系统此时正忙于支持政府与中共的军事对决,已经无力支持这些缓慢的社会改革计划。为了激发社员入社的热情,华西实验区提出了在农业生产合作社内先推动养猪和耕牛业务,以便能发挥以佃农和自耕农为主的团体力量,并免遭地主们的抵制。与此同时,华西实验区开始转而协助国民政府开展的“农地减租”工作。

三 农地减租:迂回的土地改革路径

随着国内战局日趋对国民党方面不利,四川再次成为战略要地,作为国民政府和国防部的派出机构,西南军政长官公署迫于压力,再次关注四川省的土地改革问题。1949年5月4日,西南军政长官公署政务委员会致函孙则让主任称:“本署政委会土地处经已筹组成立,关于辖区土地改革工作拟即策划进行,素仰先生对于是项问题极有研究,拟请将最近三区各县推行有关复兴农村改革土地之各项实施办法详细见示,以作本会之参考依据。”孙则让不仅在致周开庆处长函中附抄了农村建设计划中有关经济计划办法一章,而且在5月10日致高明函中声称:“实验区系社团性质,兼以限于环境及他种关系所拟办法尚未克一一付诸实施”(注:《西南军政长官公署政务委员会处长周开庆致孙则让函》、《平教会华西实验区总办事处致西南军政长官公署政务委员会处长周开庆笺函》、《平教会华西实验区总办事处致高明函》,璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-125,第44-45、42、43页。)。最终,西南军政长官公署并未采纳华西实验区的土地改革计划,而采取了“农地减租”政策。

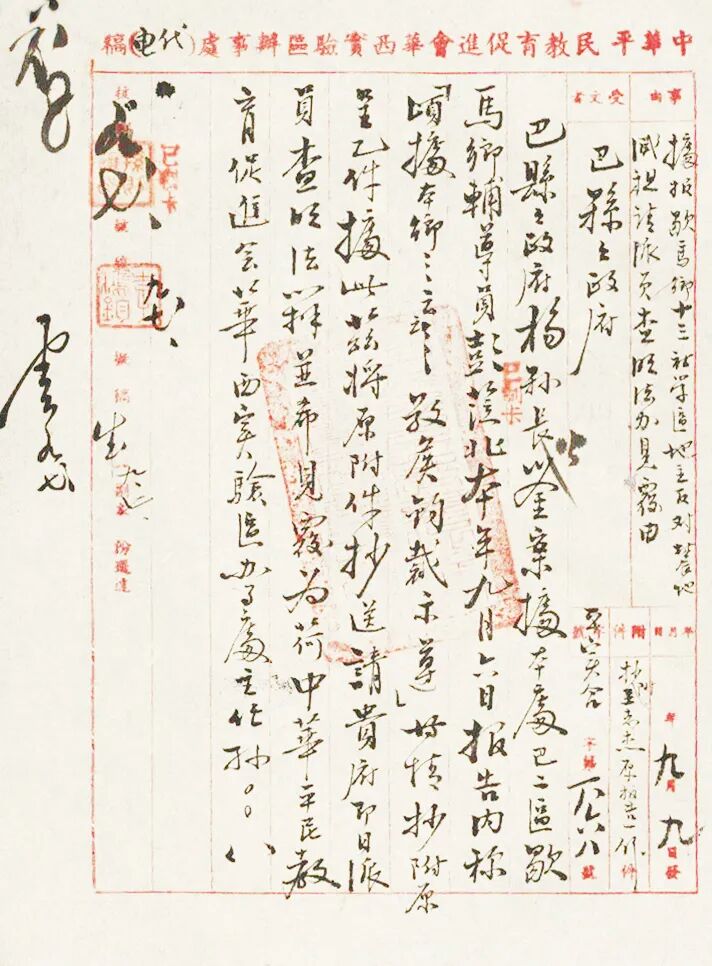

所谓“农地减租”,即是取消原有的二五减租、三七五减租等政策,佃农自1949年后一律少交1/4的地租额且为永久性减租。该年9月6日,华西实验区总办事处发文,要求全区全力协助国民政府的“农地减租”工作。实验区总办事处认为,乡村建设工作旨在为广大农民谋求福利,是以保佃保租、稳定农地,实为实验区组织农业生产合作社之主要业务,以期保护佃农、扶植自耕农,逐渐达到土地农有之目的。实验区认为,自身“悬为指标而推行的手段,则仅赖传习教育……无强制推行之权力,故收效不著,良以为憾”,现“西南长官公署所颁布之农地二五减租办法,乃国家最重要之决策,与本区组织生产农民之所期望者相吻合,倘能借此政府之力量,配合推行,则必能博取农民之拥护,本区乡建工作之使命不难次第完成”,当此秋收之时,“凡我工作同志亟应把握时间,以全副力量协助政府澈底推行”(注:《为农地减租工作应协助政府认真推行电达去函由》(1949年9月6日),璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-195,第139-141页。)。

华西实验区希望借助国民政府的力量,在农地减租保佃过程中增强自身威信,从而最终迂回地达到土地农有的目的,进而完成乡村建设的整体工作。孙则让之所以要增强实验区的威信,是因为实际工作中所遭遇的困难。比如主要为了解决土地问题的农产社,就存在很多问题:第一,生产农民入社不积极,实验区的解决方案是加快贷款,使他们能够尽快看到经济利益的好处;第二,农产社的领导权被地主或绅粮等掌控,实验区提出的解决办法是各民教主任自行处理;第三,农产社由社区里的生产农民掌握,当这些农民面对地主挑战时,实验区解决的方法是搁置争端,优先兴办其他经济业务。在这种情况下,即使在成立的699个农产社中,能充分发挥作用的数量也似乎有限。因此,农产社实行业务计划的进程与效果大受影响。

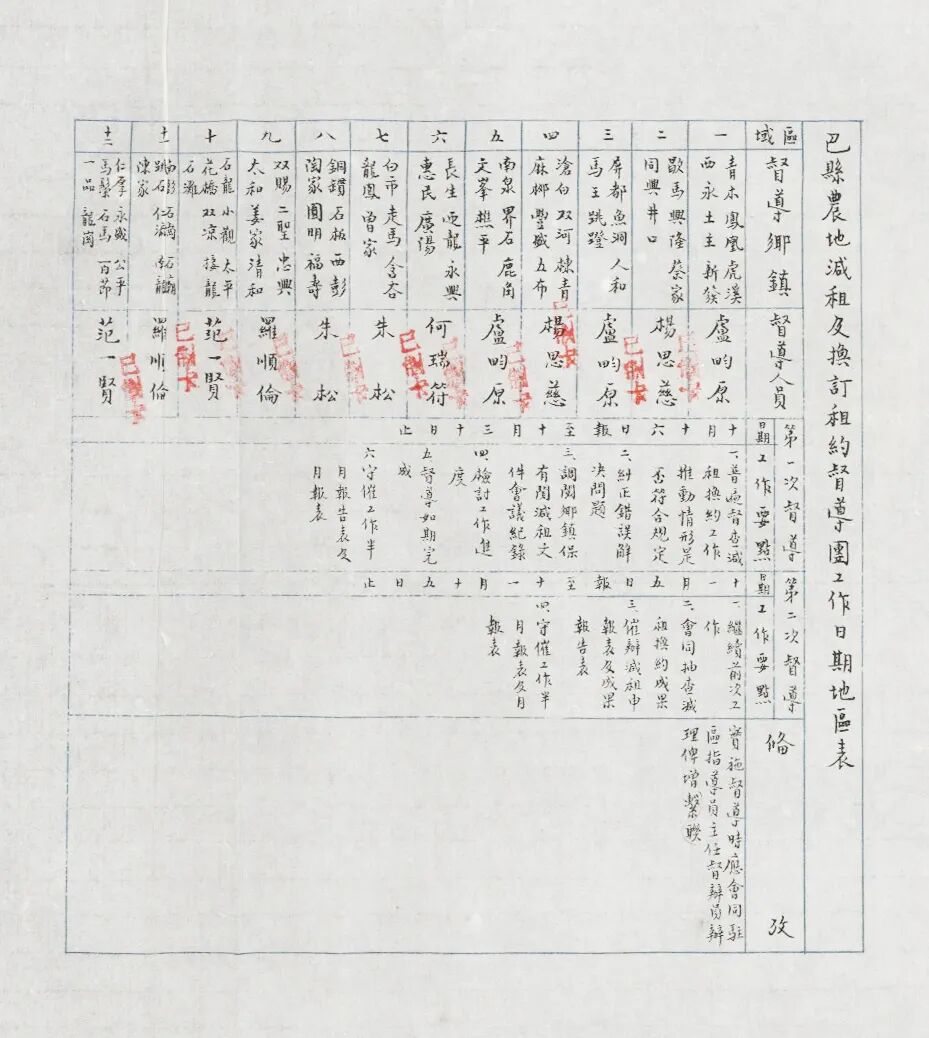

巴县农地减租及换订租约督导团工作日期地区表

正因如此,实验区想尽可能利用该农地减租机会来扩大农产社的影响力。首先,实验区将自身的组织体系纳入到国民政府的“农地减租保佃”行政体系,即实验区各辅导区主任为农地减租保佃的主任督办员、以各乡辅导员为督办员、以各社学区民教主任为登记员,这些人员由各县政府委任;其次,可以利用这一行政力量震慑地主,“如换约时,地主避不到场,亦可根据佃户单方面陈述办理,本区组织农产社工作,正可就此大好机会善为运用”(注:《本区巴县目前工作提要》,《乡建工作通讯》1949年第2卷第3期,第4页,璧山县档案馆藏华西实验区档案,档案号9-1-126,第161页。);最后,可以利用这一机会支持已成立农产社的佃农以及加快其他地区的组社工作,“有农业生产合作社组织之区域,各工作同志应尽先办理佃农社员之减租工作,并详细填到佃户社员缴租登记表,加以统计报汇备查(表附后),然后再协助保甲人员推及非社员之佃农并劝导其加入合作组织。至于尚未组织合作社之区域,则应全力协助保甲人员认真推行减租办法,并借以宣传本区工作之使命,着手组社工作”(注:《为农地减租工作应协助政府认真推行电达去函由》(1949年9月6日),璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-195,第141-142页。)。当然,各县政府之所以愿意与华西实验区合作,主要是依靠乡级政权难以推动以及期待农复会对这一工作给予美援补助。

接下来,农地减租就进入宣传、租约登记、换订租约阶段。虽然实验区大多数的工作人员兢兢业业,甚至有些青年人愿意为这种“革命”性工作牺牲自我,以推动减租工作的完成,但实际上遭遇的困难比预想的复杂得多。以巴县公平乡为例,该乡乡长梁唯一最初对于各种宣传的告示匿藏不予张贴,之后见此种计划不能实现,“乃借其梁姓族众关系、直属保甲长关系、地主集团关系及其他各种力量直接间接进行反宣传,说本年政府减租决不可靠,政府之事只是说,决不能实行的”;后来,梁唯一又对佃农说“减租法令有缺点”,“所减之租是要被政府拿去的”云云,并对辅导员兼督办员召开保民大会百般阻拦,导致该乡仅有第二保开会,其他保保民大会均未能召开;再后来,该乡长见各种阻挠方法仍不奏效,而实验区的辅导员仍执意推行减租,便直接找辅导员对峙(以辅导员为第一人称叙述):

彼(乡长)问:你作事是应付职务吗?抑是要真实尽责呢?若应付职务的话,根本就不要去管它。现在各乡均未开动,你作事何必太急,你有啥事不得了。

我(辅导员)答:各乡都未办,自然我们可以缓办,现各乡均已展开工作,换约许多,而我们这乡尚无一人来登记,怎么不去推动?

彼即怒曰:现在政府的事那里能硬干,那能像你那样到各保去向佃农讲法令。

我答:我们承办人员都不办,还有谁来推动,我们的职责是应该依法办理。

彼大怒曰:你不去硬干,政府就把你头杀了?何况减租法令之本身就有缺点,根本就不能硬干。

我答:法令有缺点,尽可向政府申诉,请求修正……你所谓我硬干,现在已廿几号了,你们尚无人来登记,怎么知道我是硬干还是软干呢?

彼更怒曰:我不登记,你把我怎样?

我答:不是说你登不登记,而是说你们这乡大家都未登记,因为规定进度是卅一日以前完成……

彼暴跳如雷的说:你们拿冤枉包袱,吃了饭莫得事才来干这些事情,绅粮们都不来登记换约,我看你下条子叫我把他们杀了?

我答:我的待遇不比你多,就拿这份冤枉钱,亦不是你们地方上出的,何况我还在到处跑路工作,若事情真的推不动,你还有更大的责任。

彼答曰:放屁,我有啥子责任?

我说:你不能开口骂人哪!

彼又曰:你跑在各保去开会,跟我开些黄腔。

我便问他:我有什么黄腔?

彼答:你在各保开会时叫佃农不交佃租。

我说:我开会时所说各地主不来登记换约,叫佃农不交租,这是依照换约办法第六条规定所说,有法令根据,并且我每一句话都有法令根据的。

彼又谓:法令,法令本身就有缺点,现在茶馆内都坐的是绅粮,依法令你就把他们拿去杀了。

此时即有部分绅粮立即跑来把我围住,以各种问题来责难我,并加以冷嘲热笑,当此之时,我除横遭侮辱外,仅得在场佃农摇首叹息之同情而已。(注:《巴县公平乡辅导员兼农地减租督办员苏人哲为巴县公平乡长梁唯一公开阻扰农地减租事实的报告》(1949年10月),璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-178,第121-123页。)

这段对话是对基层乡长和实验区工作人员心理的典型呈现,从中可以看出乡长、实验区工作人员、地主和佃农的不同立场。乡长们认为,政府的减租法令缺陷很大,不能推行,而自身对此事并不负任何责任;而实验区的辅导员要严格完成政府的任务,并且认为拿的薪津也不是地方出的,地方理应有责任配合工作;绅粮们则聚在茶馆内议论纷纷,一致反对;佃农虽然拥护,却不敢与地主等势力对抗。

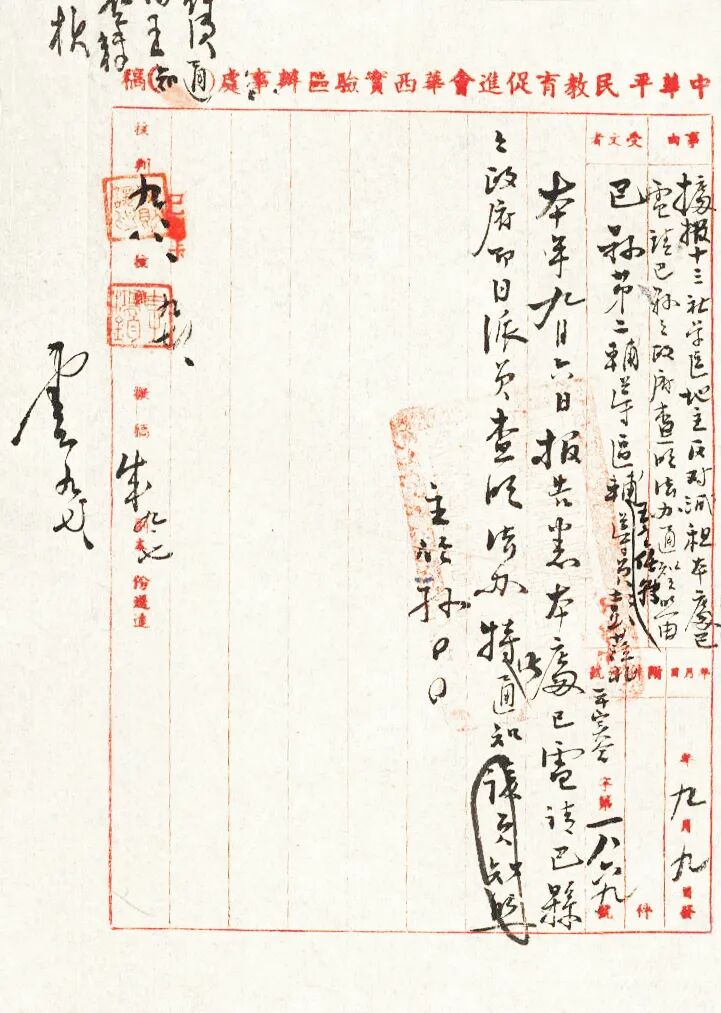

但这种争吵还不是地方社会最激烈的反抗,实验区的很多工作人员甚至遭受到生命威胁。比如巴县第十一辅导区马鬃乡辅导员兼农地减租督办员严虎林,在江津县内协助解决退佃纠纷时,被与该事有关的地主夏肇华破口大骂,谓“减租换约全系扰民”,“更恃其为哥老会大爷,纠合其拜弟江津和平乡乡长凃芰鱼及同党多人大施殴辱,同在之巴县马鬃乡乡长庄北西等竟亦坐视不理”(注:《巴县第十一辅导区办事处代电为据报巴县马鬃乡土劣王吉祥强迫退佃未遂勾结恶霸殴辱督办员严虎林等情电请鉴核备查由》(1949年10月30日代电),璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-178,第131页。)。督办员在江津县和平乡被该乡乡长及哥老会成员殴打辱骂,而与之看似和谐相处、共同进行减租工作的马鬃乡乡长竟无动于衷,可见其内心对农地减租也不满。再比如巴县歇马场第十三社学区民教主任王志杰,因组织农产社,并发动社员减租保佃,引起当地保长吴炳文及地主吴之材等的不满、仇视和造谣中伤,“闻有污其为共产党,煽动农民意图暴乱,已向警备司令部密告之说”,当地势力“企图用最毒辣之手段,杀害职及合作社职员,近日流言四起,轰动全乡”,因此,他要求辞职,最终实验区同意将他调到其他社学区,并饬令辅导员从中疏解各方关系,强调对于二五减租,“本区同志只能立于辅导地位,以免引起误会”(注:《平教会华西实验区巴县第二辅导区办事处主任王秀斋报告据报本区民教主任王志杰为组织农业生产合作社引起歇马乡属吴炳文保长不满有意中伤转请鉴核示遵由》(1949年7月29日发)、《巴县歇马场第十三社学区王志杰关于地主阻碍减租工作威胁生命而辞职的报告》(1949年9月5日),璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-140,第100-101页;档案号9-1-195,第149页。)。

华西实验区总办事处为歇马场减租工作受阻致巴县政府要求查照法办函稿

面对到处的辱骂威胁,实验区的一些辅导员询问总办事处:“政府和总办事处,对我们的生命和身体,究竟有多大的保障?假如我们被暗杀了,政府和总办事处又有什么办法?”而总办事处批复:“请负责举发,以便转请县政府立即逮捕,加以严惩。”(注:《巴县福寿乡辅导员张浩请乡公所转寄华西实验区总办事处关于农地减租情形给郭准堂的信》(1949年9月20日),璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-140,第87页。)尽管实验区要求各县政府保护工作人员的人身安全,但实际并没有多大效果,最终的结果是辞职或者调往别处。比如巴县新发乡辅导员粟华光,在减租保佃中遭受到当地势力的生命威胁,当地冯继忠、冯申之等在茶社内大发谬论,竟说实验区人员是地方工作分子,要检验身份,不然抓来枪毙等语,这导致该辅导员“详函报告喻主任,并请发给同仁服务证,同时也就称病辞职”(注:《新发乡辅导员粟华光给孙主任的信》(1949年10月5日),璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号13-1-25.2,第107-109页。)。

关于实验区减租工作人员与地方政府及社会矛盾尖锐冲突的呈文,在华西实验区的档案中是留存最多的。由此可见,这一工作不但没能增强实验区的威信,反而将自己与地方社会置于对立的地位,激化了社会矛盾。实验区作为半官方的组织,没有能力应对当地势力的反抗,其创建的农产社似乎也没有发挥什么作用,佃农社员并没有形成与地主对抗的意识,资料中也几乎没有主动反抗的案例。因此,华西实验区在近四年的工作中,依然没有能找到自身依靠的力量。华西实验区减租工作人员对待工作极其认真,但是从上述基层复杂的局面推断,农地减租的效果或许就像巴县第四辅导区栋青乡辅导员何质彬所说:“农地减租是土地改革的前奏,并且列为三十八年度中心考绩工作之一,可是认真办理的又有几处呢?”乡间接受登记和换约的往往是一二十石的中小地主,而麻木不仁、倔强成性的往往是地主,或从中操纵者,如二地主,而拥有百石或者几百石的大绅粮,或者是在当地很有势力的人,佃农不敢申诉,保甲不敢检举,乡镇长更奈何不得,“除了让时代来淘汰他们外,便只有看政府的力量如何了”;乡镇保甲长不明了自身的责任,“多存逃避观望的心理,对法令和实施办法视同具文,并且是愈近街上的保甲愈不景气”;租佃调解委员会变成了“术语和名称”;而县级政府似乎也没有意愿实施该减租措施,以致“在划为实验区的乡镇,往往有人认为农地减租只是实验区的事情,其他的人尽可逍遥自在”;保甲人员又每“多遇事规避,行政效率几乎等于零”(注:何质彬《办理减租工作前后》(1949年11月14日),璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-204,第114、119、120页。)。

国民政府自身对地主阶层的立场是矛盾的,一方面对他们怀抱希望,希望依赖他们维持政权的合法性和稳定性,另一方面又希望他们能自觉让渡自身部分利益(减少地租)来支持国家发展。在这种困局下,国民政府最后略显无奈,不得不奉劝地主们“力求自立谋生之道,相机把土地资金投入生产事业,直接从事生产,借此永远脱离寄生生涯,以跻国家于工业化现代化之理想境地,这才是地主们应付没落命运的最好办法”,并进一步威胁地主,“何况时局这样严重,农村亟待安定,地主们若再执迷不悟,政府一定执法以绳,与其事后吃亏,不如事先自动依法减租的来得高明”(注:《关于基层合作社若干问题》,璧山县档案馆:华西实验区档案,档案号9-1-124,第40页。)。国民政府实施农地减租,但又不具备能支持这一变革的基层权力组织,因此,孤立无援的农地减租陷入困境,似乎是必然的结局。

四 余论

迫于中国共产党土地改革与战争节节胜利的持续性竞争压力,又不能接受没收地主土地的前提下,在得知获得农复会美援贷款支持后,孙则让等华西实验区的领导者提出了统租分佃和创置社田的土地改革计划。显然,这一计划并非平教会负责人晏阳初所主动提出的。但是,在当时紧张的社会形势下,社会各界普遍认为土地改革是中国共产党取得胜利的重要法宝,因此晏阳初接受了孙则让等人提出的这一土地改革方案。如果能够得到各方面的充分支持以及拥有一个较长时段的社会稳定环境,这一计划或许能切实解决当时农民的土地问题,并诱导投资土地的资金更多地转移到工业化生产上去。然而,华西实验区的这一计划并没能得到各方面的支持,这也导致华西实验区后期的工作主要集中在水利建设、工业合作社建设以及农业技术改良提升等方面。

华西实验区在土地改革中所遭遇的困境,跟国民政府对待土地改革问题的态度始终犹疑不定直接相关。鉴于中国共产党动员农民的成功,在抗战胜利后,蒋介石想立即推动“二五减租”,但是,大多数人都觉得难度很大,除了准予备案,具体的实施方案也未提出来。到了1949年,国民政府又将这些全然无效的“二五减租”方案统一改为“农地减租”即“三七五减租”方案。国民政府既不愿发动农民来制衡地主力量,又没有实际的行政能力来执行必要的措施,所有的成功条件都不具备,所以,最终只能是不断提出议案而始终无法付诸实践之改良式土地改革。国民政府的这一行政现状,导致华西实验区想要通过美援贷款而开展渐进、和平的土改方案没能获得各方支持,最终美援贷款资金仅能支持北碚管理局下的一个保进行试验性改革。华西实验区被迫转而协助国民政府实行的农地减租工作,以期能加强农产社等自身组织的威信,但不仅遭到各级政府及地方士绅的反对,而且激化了实验区与地方社会的矛盾,以致减租工作很难收获实效。这也说明,不进行细致的民众组织动员,是不可能成功地开展土地改革的。

1948年后,农复会支持的华西实验区等土地改革试验,为败退到台湾地区的国民党成功进行土改积累了一定经验。正如瞿宛文指出的,正是日本殖民统治留下的农业及农政基础,美援带来的资金与技术援助和人才聚集的农复会,以及大陆地政人才在台湾的汇集等因素,共同导致了台湾地区土地改革的成功实施(注:瞿宛文《台湾战后农村土地改革的前因后果》,《台湾社会研究季刊》第98期,2015年3月,第11-67页。)。国民党在台湾地区进行的全面性土地改革,主要包括1949年的“三七五减租”(即大陆的“农地减租”)、1951年的公地放领以及1953年实施的“耕者有其田”,而将公地及地主多余的土地先购买过来,再由佃农分期付款购买土地的办法,与华西实验区试图解决土地问题的方案有很大的相似性。

本文原载《四川师范大学学报(社会科学版)》2025年第4期,第178-187页。