编者按:

乡村振兴,文化为魂。为激发村民内生动力,推进乡村文化振兴,实现乡村“由表及里”“形神兼备”的全面提升,西南大学乡村振兴战略研究院与北京爱故乡文化发展中心等组织自2018年联合发起“爱故乡·村歌计划”,在全国首创“共创型”村歌工作方法,探索新时代的乡村文艺“群众路线”。

截至目前,“爱故乡·村歌计划”以新老村民共同参与的方式,在全国创作“共创型”村歌50余首,包括重庆地区15首。其中,北碚区东升村村歌《旭日东升》、长寿区青丰村村歌《青丰颂》、忠县竹山村村歌《竹山之歌》分别荣获2022年和2023年中国村歌大赛全国三等奖。“爱故乡·村歌计划”得到中央电视台、光明日报、人民网等权威媒体多次专题报道。2024年,由西南大学乡村振兴战略研究院和北京爱故乡文化发展中心联合组织的《村歌嘹亮》与《我们的村歌》由西南大学出版社正式出版。

昨日《农民日报》以整版篇幅,结合对“爱故乡·村歌计划”发起人、西南大学乡村振兴战略研究院特邀研究员孙恒的专访及其团队在我院重庆、福建等基地创作村歌的具体实践,呈现村歌推进和美乡村建设的生动画面。感谢《农民日报》授权转载!

我和我的村歌

“如果让村民唱,就必须考虑村民愿不愿意唱,想唱什么,喜欢怎么唱。”

6年前,孙恒和他的乐队在全国各地乡村进行“大地民谣”巡演。其中,一个村里有座漂亮的文化广场,广场上还有大舞台。但是好几年了,广场上从未有过任何演出。第一个在这个舞台上演出的就是这支乐队。乐队偏摇滚,带着观众连蹦带唱是传统。孙恒唱歌还比较安静,另一位主唱许多每次唱到嗨处都蹦得老高。可是那天,台下只孤零零站了一个六七岁的小女孩。他们很不适应,许多甚至有些忸怩。但他们迅速调整心态,认认真真为这个女孩做了整场演出。小观众也很给面子,看着他们连蹦带唱摇滚了俩小时。演出结束,和小女孩聊天时得知跟村里的很多青壮年一样,她的父母都出去打工了。

这给孙恒很大触动。乐队成立十多年来,主要是在城里给小女孩的父母们一样的人唱歌,并用各种公益方式帮助他们融入城市。然而,道路阻且长。乐队便想,进城之路难走,家乡的路是否宽阔?于是从2017年开始,乐队每年拿出一个多月的时间,开着车,载着乐器,到全国各地乡村演出。两年时间,走了4万多公里。在巡演过程中,村庄人之沉寂,以及村里的文化资源之沉寂,让他们感慨万千。“一山一水常思之,一粥一饭何敢忘?心之所系,命之所在,就是故乡。”这是孙恒团队创作的《爱故乡之歌》里的一句。该为故乡做些什么?到村里唱摇滚,是否是合适的文化形式?于是,便有了“爱故乡·村歌计划”。5年过去了,村歌团队和50多个村的村民们一起创作了51首村歌。联丰村、白甸村、石城子村、外普拉村……这些村子的村歌,收录进了专辑《村歌嘹亮》中。他们集体创作的故事,也集结成《我们的村歌》一书刚刚出版。今年3月中旬,孙恒和老搭档吕途、许多一起在北京平谷区南独乐河镇调研走访,和13个村的村民创作北京市第一首共创型镇歌。几年间,孙恒瘦了也黑了,但内心却丰厚很多,讲起这几年的村歌共创经历,滔滔不绝。

“我们不是来给村民写歌的”

“村歌?啥子是村歌?”

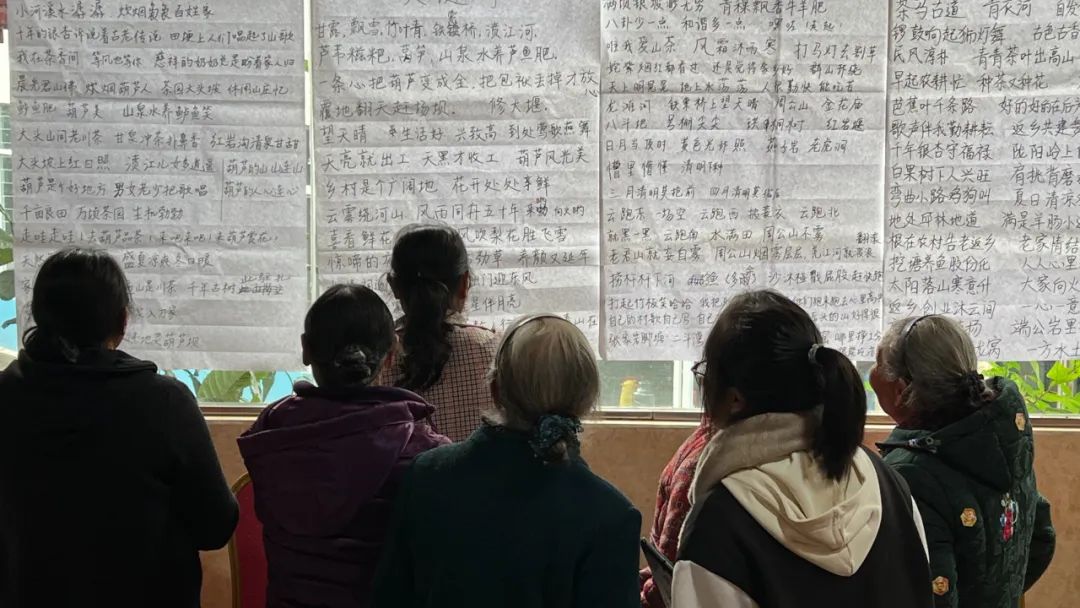

“你不要开玩笑,老太婆字都不认识,你叫我去写歌?”“你这个活动,不能耽误我种菜。下雨的时候我可以来,如果出太阳,我就不来了,我要去地里干活儿。”……很多次,孙恒组织村歌工作坊时都会遇到这样的问题。为什么要动员村民参加?2016年,孙恒所在的“爱故乡”公益机构组织过一次“寻找故乡之歌”的活动。收集上来的绝大多数歌的共同特点是,由一两位专业人士作词作曲。虽制作精良,但村民不知道,也不会唱。准备做村歌后,孙恒也查阅了一些资料,发现很多村歌的创作都是如此。“我想,既然是村歌,就应该是村民的心声,因为村民是村庄的主人,他们最熟悉最了解自己的生活与村庄的文化历史。去学别人的歌,跟唱自己的歌,那个感觉完全不一样。文化的自信从哪来?不是靠外界给,而是由内而外、从自己的生命和生活中、从土里面长出来的,我觉得这才是真正的文化自信。”所以,孙恒团队创作村歌的模式是“以村民为主体的参与式集体创作”。团队先到村里进行充分走访调研,了解文化、历史、风土人情,然后用工作坊的形式让村民讲述生命故事和村庄的文化历史大事,这些是歌词的素材。当这些作为歌词的素材在墙上贴满时,他们会一个字一个字地“抠”出歌词,之后,孙恒他们便发挥音乐方面的优势,结合本村的传统音乐形式进行谱曲。

既然是共创,村民参与是村歌创作重要的一环。“好山好水哪里都有,不同的是人。不同的村庄讲述不同的故事,不同的文化历史衍生出不同的人,不同的人创造出不同的家园。”团队曾到内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗木凯淖尔镇上的好几个村做村歌,村和村之间挨得那么近,怎么区分?他们发现只有村民自己讲自己的故事,才能唱出每个村不同的特色。因此,每次见到村民,孙恒都会说:“我们不是来写歌的,我们是协作者,我们和大家共创村歌。”2018年10月20日,“南塘村歌音乐工作坊”在安徽阜阳三合镇南塘村开始了。这是团队第一次创作村歌,邀请了中国社会科学院的卜卫老师设计了一份《村庄文化资源调查提纲》,请来做过儿童音乐工作坊的段玉老师一起协作。工作坊上,13位村民坐在一起,虽然他们平时很熟悉,可围坐在工作坊现场的他们却不知道说些什么,气氛有些尴尬。孙恒便带大家做了热身游戏,然后让每个人分享他们印象深刻的一首歌,以及歌背后的故事。一位妇女说,娘家在很远的山上,一年只能见一次妈妈,她最爱的歌是《妈妈的吻》。紧接着,《走在乡间的小路上》《兰花草》等歌曲随着村民们自己的故事被唱了出来。两天下来,墙上的白纸上密密麻麻写满他们的故事和村里发生的大事。有了词的原材料,孙恒便带着大家组织歌词,有人喜欢这个词,有人中意那个,反复斟酌,抠了21版,终于形成了歌词初稿——“你一砖我一瓦,一砖一瓦建家园”,写的是南塘村合作社;“浓郁醇香南塘酒”,是“南塘大曲”,也是南塘人好客的写照;“花桃子划旱船”,指的是村里乡村文艺队……

四川省雅安市雨城区多营镇葫芦村村民在“抠”歌词。

一个村的歌,就是一个村的故事。在福建屏南乾头村,一些妇女们讲述自己嫁过来之后吃地瓜米的生活,说着说着眼泪就流下来了。可马上又相互安慰:“现在好了,地瓜米成了城里的稀罕物!”然后又笑起来。后来,村歌里有了“地瓜米,不再提,峥嵘岁月歌声齐”这一句。工作坊结束,十几个妇女意犹未尽,还在叽叽喳喳回味着,“你看厉害吧,我们说的‘地瓜米’都写进去啦!”

他们的故事,变成了村歌里的词。每个词的意义,村民都知道。

“我们坚决不用这个调”

“如果让村民唱,就必须考虑村民愿不愿意唱,想唱什么,喜欢怎么唱。”孙恒反复说。既然是集体创作,就要形成多数人的共识。这是个微妙的过程,力量、知识、历史、文化等都会在其中发挥作用,有时候还会发生争论。主体意识被激发出来的时候,或许村民们自己都不知道。在重庆市武隆区文凤村,讨论歌词阶段,因为前期大家特别能说,因此素材多,留哪个就成了大家甜蜜的负担。当时西南大学乡村振兴战略研究院的潘家恩教授也在现场,他表示喜欢“我在天池有树茶”一句,理由是武隆青茶很有名,而且也有新村民认养茶树的销售方式,“这一句能把新村民或者未来可能成为新村民的人的心声表达出来。”潘教授理由充分,但村民们似乎不同意教授的建议,听完后都没有吭声。静默一阵之后,气氛又热烈起来。用什么代表文凤村合适?教授建议的青茶,还是梨花、米酒?抑或土豆、蜂蜜和菌子?一番谈论后,梨花、米酒和蜂蜜被保留下来,因为村民们觉着这三样给人的感觉是甜蜜蜜、美滋滋的。当最后一句“留住青山是金山,凤凰飞在彩云间”敲定后,大家也经历了一次小小的涅槃一样,长舒一口气。可到了谱曲阶段,不同声音又出现了。每次孙恒到村里调研时,都会特别留意当地的民歌小调。此次创作,他建议用当地的“啰儿啰”试唱一下。会唱山歌的村民唱起来,大家跟着顺了一遍。孙恒本以为他的提议很好,大家也会拍手称赞。可没想到歌声一落,几位村民大声抗议:“我们坚决不用这个调!要用就用好听的调子唱!”

孙恒(右一)和吕途(左三)在重庆市城口县龙田乡联丰村走访调研。

孙恒纳闷起来,工作坊间隙,明明大家有事没事都在哼唱“啰儿啰”啊,既然喜欢,为什么不用?后来,一位妇女小声说:“‘啰儿啰’里有很多‘风流歌’。”孙恒恍然大悟!可是,不用这个,用当地什么调子来和现代创作融合呢?焦头烂额时,村民们你一言我一语中给了他灵感。原来当地有一种劳动号子,村里只有一位老人会唱,于是几个人一齐上门央求老人唱一唱。劳动了一辈子的老农民唱出来时,有力的曲调上挂满了岁月的痕迹,歌声辽阔苍劲,在场的人不自觉地唱和着。在老人一句“呦呵——”,大家跟着一句“嘿咗——”中,《文凤之歌》在唱和中不断回响在村民的生活里。村歌的每个词、每个调,都尊重农民的想法,强调村民是主人。北京大学新闻与传播学院教授张慧瑜曾经这样评价共创式村歌的形式:相比流行、小众的都市摇滚和民谣乐团,他们强调音乐创作、演出与农民产生互动;以文化、艺术为中介,用文艺的方式使得不可见的农民显影,传播劳动者最光荣、劳动者有尊严的价值理念;相比政府购买社会服务的公共文化模式,他们结合社区发展理念和群众文艺的传统,形塑以村民为主体的新乡村文化。“不仅是送文艺下乡或者给基层群众提供文艺享受,而且是通过集体创作‘村歌’的方式来塑造一种乡村文化的主体性。”

“它有丰富的资源,它就在那里”

“每个村庄都有自己的历史和文化,参与发掘村庄的价值让人兴奋。”村歌团队每到村里,都会深入走访调研。“脱口而出”“张口就来”“现成的”,回忆起一起创作词曲的过程,孙恒经常被村民们丰富的语言、故事和村庄的历史文化感动。

在内蒙古自治区木凯淖尔镇乌兰吉林村,村里老人多,而且村里有很浓厚的尊老传统,反过来老人也非常照顾年轻人。怎么表现这种老少互相帮助的传统?村里人脱口而出:“茄子开花颠倒颠,老人是咱一层天。”劳动人民观察到,茄子开花是倒着开的,像天一样保护着果实,老人也是如此。这是谚语,也是诗词里的比兴手法,被智慧的劳动人民流传下来,也流到了村歌里。

孙恒(左一)和内蒙古自治区鄂托克旗木凯淖尔镇乌兰吉林村村民一起唱村歌。

在潘家恩教授老家,福建屏南四坪村创作时,村歌的主歌部分用了当地古老的剧种——平讲戏。这个戏形成于清代初年,是以当地方言演唱的高腔剧种,由于唱词和对白平白如话,故得名。走访时孙恒了解到这一剧种,也了解到村里还有几位七八十岁的老人会唱。于是迫不及待去拜访他们,可是不论他怎样央求,老人们连说“唱不来”“唱不来”。孙恒很失落,找返乡创业的潘国老商量怎么办。潘国老也是一愣,说自己从小在这里长大,可从未听老人们唱过。思来想去,便找了当年村里的文艺骨干来试试。可几十年不唱了,也没有要唱的意思,孙恒快要放弃了。后来陆续来了几位老人,在潘国老的引导下,他们竟然回忆出了一篇曲目。潘国老写下词,老人们开始尝试演唱。原来,平讲戏是一种集体合唱艺术,典型的特征就是“帮腔”,一人领唱,众人帮腔合唱。怪不得白天时,老人都表示唱不来!慢慢的,老人围拢到戏词边,一人唱,众人帮,声音由小及大,越唱越开心,越唱越快活,“那一刻,我听到了一个远古的声音穿越时空而来,击中了我的心。”孙恒忘不了大山深处,静谧的夜里,一群老人在老宅院里唱老戏的场景。参加村歌创作的村民很惊奇,原来自己村里有这么好的东西,年轻人竟然一点也不知道。为了拯救这快失传的剧种,有村民主动提出成立平讲戏的传习所,让更多人知道这个戏,让唱这个戏的人越来越多。3月份和孙恒、吕途、许多一起在南独乐河镇走访时,我不仅想看到一首村歌是怎么诞生的,更多的是想解开我带去的很多问题:一首村歌能为村子和村民带来什么?会不会团队带着大家热闹一阵以后,村庄又恢复原来的沉寂?中午休息时,孙恒煮了面。边吃边聊,当我把问题抛出来时,吕途说:“其实卜卫老师说过,‘村歌表面是歌曲创作,实际上是一个集体建构村庄历史、形成共同文化想象的过程。在这个过程中,村民们共同发掘村庄价值,找回村庄文化根基,逐渐形成村庄改变的共同体和集体主体性。’换句话说,就是激发然后凝聚的过程。我们可能改变或者影响少部分人甚至一个人,可村庄不就是一个个的人构成的吗?”接着,吕途讲了在内蒙古自治区木凯淖尔镇伊克乌素村做村歌的一个小故事。一进村,团队似乎感觉风慢了下来,沙也少了一些。他们首先看到的是一座小山,山上是浇树用的水塔。循着山,他们到了退休的老校长张全胜家。年轻时,夫妇二人打碱田,赚了钱就办学校,小学最多的时候有200多个孩子。退休之后,老校长就在自家种树,再后来面积越来越大,放水塔的小山也越来越高。退休金、子女给的钱,总之所有时间和积蓄都用来种树了,很多人说他们“退了休了闲得慌”“脑子进水了”,虽然他们“想着人活着在世上总要做点贡献吧”,但是那么多人不理解,风言风语进了耳朵里,老校长也慢慢变得沉默寡言。

手黢黑干瘦,手上还有沙土,眼镜架在高瘦的鼻梁上,沉默许久的老校长慢慢说出了自己办学和种树的历史。后来村民们把“打碱办学,育人种树,孕育着美丽的伊克乌素”写进了歌里。创作过程和最后的成形让张全胜夫妇感到前所未有的尊重和理解,专门写了《村歌激活了我们的心》一文感谢村歌团队。伊克乌素的村歌传唱度很高,孙恒拍摄的短视频也在网上流传,老校长50多年不见的老同学们看到以后,相约伊克乌素。年过古稀的大家聚在一起,在老校长家唱跳了三天三夜。团队对很多村子都做过回访,回忆起伊克乌素,吕途说:“我们不是说这个村歌有多好,没有村歌,我想他也一直会坚守下去,但是那样的坚守很苦很难,没有笑容。再见时就像又年轻了一样,这种感觉真的很不一样。”说起老校长的故事,孙恒也时不时中断吃面进程,甚至非常激动:“我们不是文化下乡,而是文化就在那,一个如此优秀的文化,一个如此优秀的人,我们要记录他的社会价值。”

从共创村歌到村庄共创

问及在哪个村做村歌印象比较深刻,孙恒想了想:“鱼池村。”这个村位于重庆市巴南区东温泉镇,我好奇,是因为它风景好、有历史,还是因为别的什么特色?孙恒说:“恰恰因为它没特色,我们慢慢发掘、参与,才觉着可贵。”其实,很多邀请他们去做村歌的村是样板村、明星村,要么得到过政策支持,要么本身比较富裕,但是这个村没什么产业,也没多少钱,用返乡青年肖青的话说就是“初中生”:不高不低不远不近。

“想做村歌,可费用不够。”肖青和孙恒是多年的朋友,想请团队来做首村歌。“那有什么?”孙恒问。“什么也没有,但是有人。”肖青答。有人就行。孙恒和肖青商量,人是最大的资源,可以把村民组织起来干点啥,做村歌只是一个契机。后来,村里发起了众筹,在外的村里人带起了头,你5块我10块,混得再好也不能超过500块钱,被动员起来后,很快筹到了活动经费。大家说这是一首“入股”的村歌,入了股,歌就是自己的。一张纸上按满了捐钱人的红手印,很是震撼。那天,大雨滂沱,因为入了股,村民们热情高涨。在创作阶段,村民们开始用智慧“入股”,一言一语地讨论着村子的未来。和很多做过村歌的村子不一样,多数村歌靠回忆、历史和成就填满,但是鱼池村的村歌是用设想和未来构建的——村里有一座海拔很高的悬崖,登上去可以看日出云海,这么好的绿水青山,可以利用网络把这个景观做成网红打卡地;村里种的生态大米太好吃了,可米香也怕田埂深,可以吸引云村民的认购;村歌做出来,要成立“院坝村歌小队”,让村里的妇女们在线上线下唱起来跳起来……以前,村里很多石匠、泥水匠、铁匠,出门寻路,回来一锤锤打石头修房子修路,于是有了村里的劳动号子,也有了“山路弯弯总向前”的信心。如今,劳动号子被用在了村歌里,一锤锤敲打的历史被敲击的键盘声取代,鱼池的未来在云上,《云上鱼池》这首村歌便是村民们对未来的构想。“这首歌的诞生是两条线,明线是创造一首村歌,暗线是共想村庄的发展,这是从村歌共创到村庄共创。我们把见到的、积累的带到村子里,带着村民们去构想村庄怎么发展。因为人,村民,是村子最大的资源。”孙恒说。

吃完面,准备启程去南独乐河镇的下一个村子。临行前,孙恒和吕途送我一本《我们的村歌》,在书的扉页上,吕途板板正正地写着:“人的生命力和土地的生命力,孕育出村庄的生命之歌。”

记者感言:为何乡土文艺创作要强调“我”

在2014年10月召开的文艺工作座谈会上,习近平总书记回忆起作家王愿坚讲述柳青为创作《创业史》而蹲点农村14年的故事,感慨道:“文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。”两个“扎根”,为文艺创作指明了道路。尤其是乡土文艺的创作,很多创作者因为求学求职等原因离开农村,还有一些人完全没有乡土经验,所以更需要扎根农民和农村。反观当下一些乡土文艺,由于创作者走马观花式看点、蜻蜓点水式采风,根扎得不深、不广,想象和虚构农民形象和农村生活,对农民和农村新面貌、新矛盾也没有充分认知和深入挖掘,以至于作品中的农民形象模糊单一,要么还是面朝黄土背朝天的“老农民”,要么就是刁蛮的“小农民”,农村是扁平的,要么是理想中的田园,要么是衰败的荒原。更有一些傲慢的创作者认为农民愚昧不开化,农村是文化沙漠,从而进行自以为是的启蒙、自上而下式的文化输送。这是为什么近些年少有经典农民形象和乡土文艺作品的原因,也是很多乡土文艺作品农民不爱看、不想听、不愿唱的原因。创作方法上扎根不够,根本原因是意识上忽视了农民这一主体,总想“化农民”,却忘了先要“农民化”。乡土文艺创作的内容对象、受众群体,有时甚至是创作者本身,其主体归根结底还是农民。抓住农民这一主体,就要纠正城乡文化二元对立和高下之分的偏见,因为农民有自身的文化素养和农耕智慧,农村本身并不缺少文化,甚至可以说绝大多数传统文化资源都生长自农耕文明。除此之外,要看到农民之立体丰富、农村历史之深远厚重,而且随着城乡关系的变迁和乡村的发展,农民很多新面貌、农村很多新变化值得记录。“村歌计划”这种村民一起参与、利用村庄资源进行集体创作的模式,目的是写一首歌,但是在调研走访、和村民聊天、带动村民讲生命故事和村庄大事的过程中,农民的想法被充分尊重,村子的历史文化被深入挖掘,农民的主体性被激发出来,从而参与村歌创作,甚至从而凝聚起来进一步参与村庄治理和建设。村歌强调“我”,强调的是农民自身,强调的是农村和乡土文艺真正的主人。抓住“我”,就等于创作有了主人、素材和受众。“我”,意味着主观能动性,意味着内生动力,意味着主人翁意识,而这些是乡村建设一直强调的核心。当然,这并不是说“村歌计划”目前已经做得有多好,用孙恒的话说,他们现在只是“1.0版本”,而且创作歌曲和其他文艺形式的创作是有区别的。但是如果文艺工作都能扎根农民和农村,让农民自己说话,说他们自己的话,真正弄明白乡土文艺创作是为了谁、谁是主体,那么乡土文艺作品才能让农民爱看、想听、愿唱。

(撰稿人:农民日报·中国农网记者 巩淑云)

视觉设计:刘懋兴

责任编辑:刘蕾

审核:潘家恩